Leopold II

Le Roi des belges mégalomane

Sommaire

Note de l’auteur

Je suis de nationalité belge et je suis actuellement à Abu Dhabi. Ce n’est pas mon premier voyage dans cet Emirat. J’avais déjà visité l’Ethiad Museum de Dubaï que je vous conseille fortement de voir Si vous êtes dans la région. Et, déjà à l’époque et j’avais été impressionné par la vision et le charisme de cheikh Zayed. Cet homme extraordinaire au destin exceptionnel qui a tant fait pour son peuple. Ainsi, j’ai voulu faire un parallélisme avec le roi des Belges Léopold II. Car si les Émirats ont le pétrole, La Belgique à l’époque de Leopold II était encore plus riche, c’était la seconde puissance financière au monde grâce à l’exploitation du Congo. Il faut savoir qu’à l’heure actuelle les émiratis d’origine ont un train de vie très élevé grâce aux mesures prises par cheikh Zayed. Ainsi, nous, Belges devrions avoir le même niveau de vie et ce n’est pas le cas. J’ai donc effectué des recherches et vous trouverez ci-dessous l’horrible vérité que l’on ne nous apprend pas dans les écoles. Autant le leader émirati a pensé aux générations futures, autant notre souverain et la famille royale Belge n’ont pensé qu’à eux. Il faut savoir que cette même famille royale est toujours au pouvoir actuellement en Belgique.

Voir mon article sur Zayed ben Sultan Al Nahyane

L’homme

Léopold II, au-delà de sa politique impérialiste, fut également une figure de controverse et de scandale en raison de sa vie personnelle tumultueuse. Sa gestion du pouvoir et ses relations personnelles ont souvent été marquées par des comportements qui ont soulevé des critiques et des scandales à l’époque.

Mariage et Relations Familiales

Léopold II épousa en 1853 Marie-Henriette de Habsbourg-Lorraine, archiduchesse d’Autriche. Le mariage, arrangé selon les coutumes royales de l’époque, visait à renforcer les liens entre la Belgique et les puissances européennes. Cependant, leur union fut loin d’être heureuse. Marie-Henriette et Léopold ont eu des relations de plus en plus tendues au fil des années, exacerbées par leurs différences de tempérament et le désintérêt apparent de Léopold pour sa famille. Marie-Henriette s’est retrouvée isolée à la cour, tandis que Léopold se concentrait sur ses ambitions politiques et personnelles.

Infidélités Notables

Léopold était notoirement infidèle, ayant plusieurs liaisons tout au long de son règne. Parmi ses relations les plus connues, Caroline Lacroix, une courtisane française, se distingue. Leur liaison débuta alors que Marie-Henriette était encore en vie, ce qui suscita un scandale public. Lacroix exerça une influence considérable sur Léopold, au point qu’il tenta de lui assurer une position officielle à la cour, ce qui provoqua des tensions supplémentaires.

La Fin de Vie de Marie-Henriette

La santé de Marie-Henriette déclina progressivement, aggravée par la mort de leur fils unique, Léopold, duc de Brabant, en 1869. Le couple royal s’éloigna encore plus après cette tragédie. Marie-Henriette mourut en 1902, et sa mort marqua une période de deuil officiel, mais en privé, Léopold continuait à vivre de manière relativement détachée, se concentrant sur ses projets et sa maîtresse.

Le Rôle de Caroline Lacroix

Après la mort de Marie-Henriette, Caroline Lacroix devint encore plus visible publiquement à ses côtés. Léopold l’éleva au rang de baronne de Vaughan et leur relation était ouverte et reconnue, ce qui continua à alimenter les critiques et les controverses. Ils eurent deux enfants, reconnus comme ses descendants mais qui n’eurent aucun droit sur le trône belge en raison de leur naissance illégitime.

La Mort de Léopold et son Testament

Léopold mourut en 1909, laissant un testament qui accordait une grande partie de sa fortune à Caroline Lacroix et à leurs enfants, ce qui déclencha une série de litiges juridiques avec les membres de sa famille légitime. Ce testament révéla l’ampleur de sa fortune personnelle, en grande partie accumulée grâce à ses exploitations coloniales, et souleva des questions éthiques sur son acquisition.

Le mégalomane sans scrupules

La fortune personnelle de Léopold II de Belgique, accumulée grâce à l’exploitation de l’État indépendant du Congo, est difficile à chiffrer avec précision, mais elle était considérable. [Si l’on devait convertir en Euro, il s’agirait de plusieurs milliards,] Léopold II a utilisé les richesses du Congo, notamment le caoutchouc et l’ivoire, pour pour accroître sa propre richesse.

Il est important de noter que ces gains ont été obtenus au coût d’énormes souffrances humaines. Les méthodes utilisées pour maximiser les profits dans l’État indépendant du Congo sous son règne incluaient le travail forcé, des mutilations et des massacres, qui ont causé la mort de millions de Congolais. L’ampleur des abus a finalement conduit à une condamnation internationale et à la prise de contrôle du Congo par l’État belge en 1908, transformant ainsi l’État indépendant du Congo en Congo belge

Comment le Congo est-il devenu une colonie belge ?

À la fin du 19e siècle, les pays européens étaient en plein développement industriel. Ils avaient besoin de matières premières et de marchés. C’est pourquoi les colonies étaient primordiales. Lors d’une conférence à Berlin en 1885, les puissances européennes ont décidé de se partager l’Afrique. Les Allemands en ont reçu une partie, les Britanniques et les Français aussi, etc. et se sont mutuellement promis de ne pas se faire de tort. Léopold II a ainsi gagné le droit de coloniser ce grand pays situé au cœur de l’Afrique, à condition que les autres pays puissent y maintenir une activité économique. La conférence de Berlin était une répartition sur papier, naturellement. Plus tard, il a fallu mettre ces accords en pratique en envoyant des expéditions militaires prendre effectivement les terres aux populations locales. Le colonialisme est une guerre de conquête.

Le Congo n’a donc pas été conquis pacifiquement ?

Loin de là. Léopold II a dû mener plusieurs guerres pour cela. Pour mettre la main sur les zones de récolte du caoutchouc, il a dû faire la guerre à la population locale. Il a dû mener une guerre dans la région du Katanga, où les mines de cuivre étaient aux mains des chefs locaux. Il y a également eu une guerre pour l’ivoire, qui était une matière première importante à l’époque. Il a donc dû tout conquérir par des moyens militaires.

Léopold II a-t-il payé ces guerres de sa propre poche ?

Non, il n’en avait absolument pas les moyens. Il est parti à la conquête du Congo avec toute l’industrie belge derrière lui. Dès le début, les capitalistes bruxellois, la sidérurgie wallonne et la capitale portuaire d’Anvers ont investi massivement dans le projet congolais de Léopold II. Avant même qu’il n’en reçoive officiellement l’autorisation en 1885, Léopold II avait déjà envoyé au Congo des personnes rémunérées par l’industrie belge.

Vous avez entendu parler de l’explorateur Stanley*, qui aurait découvert le Congo ? Il n’était pas payé par Léopold II, mais bien par les banquiers bruxellois Philippe Lambert et Georges Brugmann. Il y avait une énorme quantité de richesse à aller chercher au Congo. Toutes les matières premières en provenance du Congo étaient commercialisées dans le port d’Anvers. Durant cette période, le port d’Anvers est devenu l’un des trois premiers du monde. Les deux grandes entreprises anversoises de caoutchouc, ABIR et Anversoise, ont été ravies de cofinancer le projet de Léopold II, car il leur assurait un accès facile au caoutchouc congolais. Les barons de l’acier wallon avaient, eux aussi, beaucoup à gagner.

Les matières premières se trouvaient loin à l’intérieur des terres congolaises et devaient être transportées jusqu’à l’embouchure du fleuve Congo pour ensuite arriver à Anvers. Toutes les lignes de chemin de fer destinées à les acheminer ont été construites par l’industrie sidérurgique wallonne.

Pourquoi le Congo est-il devenu la propriété personnelle du roi Léopold II au lieu de revenir directement à l’État belge ?

Au début, l’État belge, via ses politiciens, n’a pas immédiatement perçu l’intérêt d’avoir des colonies. Mais Léopold II, lui, rêvait depuis toujours de posséder une colonie. C’était un roi mégalomane, atteint de la folie des grandeurs. Il voulait faire de Bruxelles une ville comme Londres, Berlin ou Paris.

Et pour cela, il avait besoin d’argent, et il ne pouvait l’obtenir qu’en possédant une colonie. Il y pensait depuis longtemps. Avant de devenir roi, il avait déjà fait plusieurs voyages, notamment en Espagne pour voir ce que rapportaient les colonies d’Amérique latine. Il s’était aussi rendu à Ceylan, aujourd’hui le Sri Lanka, pour voir ce que les plantations de thé rapportaient aux Néerlandais. Il était même allé jusqu’à Hong-Kong pour voir quelles étaient les possibilités en Chine.

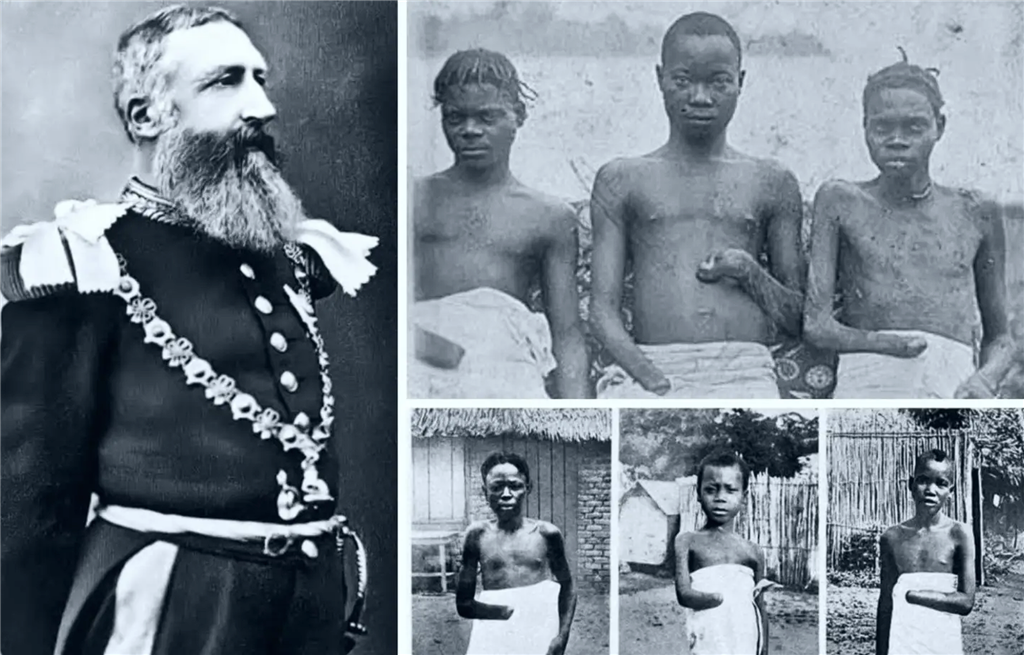

Les mains coupées, tortures et exactions

Il a utilisé systématiquement des méthodes terriblement brutales. Et, sans jamais mettre un pied au Congo, il dirigeait toutes les exactions depuis la Belgique.

Afin de contraindre les chefs de village et autres hommes à aller récolter le caoutchouc, leurs femmes étaient emprisonnées dans des camps de concentration, où, régulièrement, elles étaient abusées sexuellement par des colons ou par des Congolais de la Force publique.

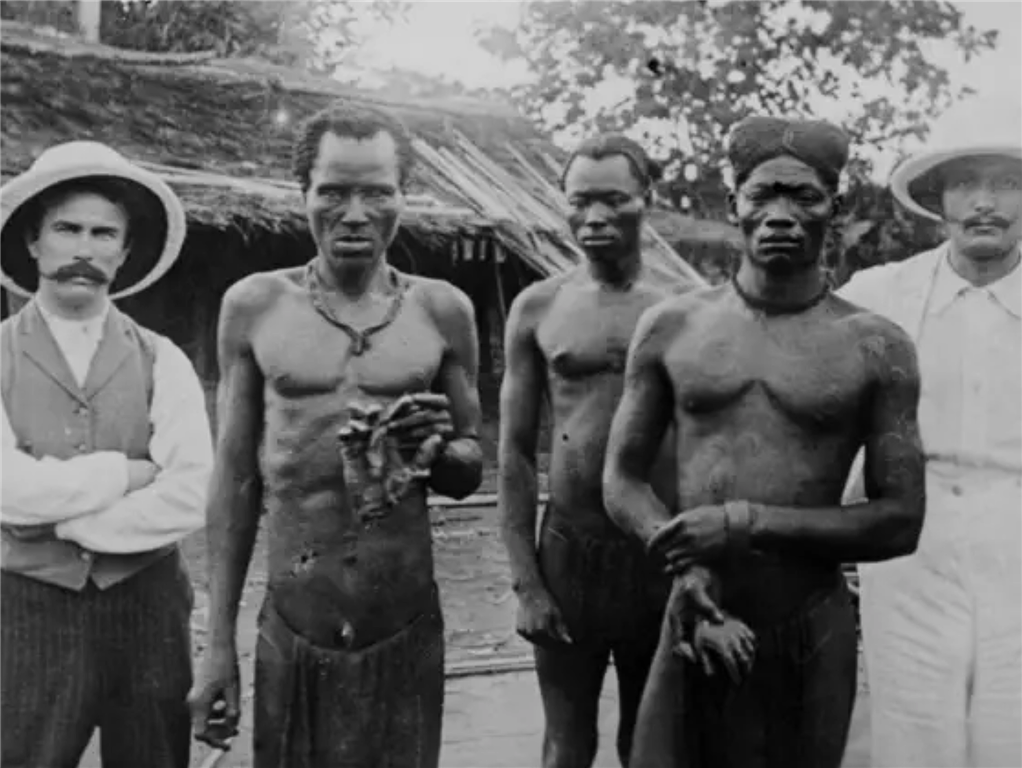

Si les résultats et les quantités requis n’étaient pas atteints, des personnes étaient tuées « à titre d’exemple » ou mutilées. Des photographies de cette époque montrent les victimes de telles mutilations, et ces photographies révèlent un but précis. Les soldats de la Force Publique devaient prouver que chaque cartouche avait été utilisée de manière appropriée, et couper les mains se faisait avec des machettes et ne nécessitait pas de tirer.

Le panier de crabe se dévore

Au même moment, le scandale des mains coupées était révélé au niveau international. Les Britanniques et les Allemands étaient furieux parce que Léopold II n’avait pas tenu sa promesse de 1885, à savoir que les autres puissances pourraient également venir au Congo chercher des matières premières.

Il voulait tout garder pour lui. Ces pays ont alors fait paraître dans la presse des articles sur la pratique des mains coupées et la pression internationale s’est renforcée. On n’a pourtant pas lu un mot sur toute cette affaire dans la presse belge, car la presse avait été achetée. Léopold II avait en effet un bureau spécial à Bruxelles où il invitait des journalistes et les payait pour qu’ils diffusent des nouvelles positives pour lui. Les mains coupées montraient clairement que le règne de Léopold II au Congo n’était qu’abominations et pillages. L’État belge a alors insisté pour que la question du Congo soit abordée « normalement ». À partir de 1909, lorsque l’État belge a pris le contrôle du Congo, le régime colonial belge était comparable à celui d’autres pays.

Cela a mis un terme à toutes ces exactions ?

Non, la plupart de ces pratiques ont continué. Les populations locales ont été très durement exploitées. Un homme très important à l’époque où l’État belge contrôlait le Congo était le lord britannique William Lever, qui fut plus tard à l’origine de l’actuelle multinationale alimentaire Unilever. Cet homme a fait déplacer des villages entiers et a également imposé le travail forcé à la population locale.

En 1931 (plus de vingt ans après la mort de Léopold II, donc), la population qui vivait autour de ces plantations s’est soulevée contre ces pratiques. Cela a donné lieu à la révolte contre la colonisation belge la plus massive, qui s’est soldée par le massacre de milliers de Congolais. Les horreurs ne se sont donc pas arrêtées avec la disparition de Léopold II. Certaines régions du Congo, comme les zones où il y avait des plantations de caoutchouc, ont été presque entièrement dépeuplées, contrairement à celles où le capital belge ne trouvait rien à piller, qu’on laissait relativement tranquilles. En tout état de cause, la colonisation a été extrêmement meurtrière pour les Congolais, qui y ont laissé de un à cinq millions de vies, selon les estimations.

Mais pourquoi le caoutchouc ?

La récolte du caoutchouc commence en 1893, et est liée à la demande de pneus par les débuts de l’industrie automobile et au développement de la bicyclette. Les chiffres de production montrent 33 000 kilos de caoutchouc en 1895 ; 50 000 kilos en 1896 ; 278 000 kilos en 1897 ; 508 000 kilos en 1898… Des récoltes aussi énormes ont généré d’énormes bénéfices pour les entreprises privées créées par Léopold II, qui était aussi leur principal actionnaire, pour gérer l’exploitation de l’Etat indépendant du Congo. Le prix d’un kilo de caoutchouc à l’embouchure du fleuve Congo est 60 fois inférieur au prix du marché en Belgique.

On peut considérer comme une certitude que le roi des Belges et l’État indépendant du Congo, qu’il dirigeait, sont responsables de « crimes contre l’humanité » commis délibérément. Ces crimes ne sont pas des maladresses, ils sont le résultat direct du type d’exploitation à laquelle la population congolaise a été soumise.

Comment l’exploitation du Congo a enrichi la famille royale.

Au début, la maison royale belge n’était pas riche du tout. Léopold Ier est monté sur le trône sans un sou en poche. Mais Léopold II a amassé une fortune considérable en pillant le Congo. À la fin de sa vie, Léopold II a divisé sa fortune en deux.

Il a placé son argent et ses actions dans la fondation Niederfüllbach, du nom de la petite ville allemande d’où provient la dynastie de notre monarchie, les Saxe-Cobourg. L’État belge n’a presque rien pu en tirer. Tout son patrimoine immobilier (bâtiments, parcs, forêts ardennaises, …) a été versé à la « Donation Royale ».

Or, cette Donation n’était pas un cadeau qu’il faisait à la Belgique. C’était un cadeau au successeur légal de la monarchie. Cette Donation Royale existe encore aujourd’hui. La richesse de Léopold II est donc restée bien préservée dans la famille. La famille royale s’est par ailleurs enrichie d’une autre manière encore.

Elle était le principal actionnaire d’une multitude de sociétés belges opérant au Congo, telles que la Société Générale, l’Union Minière du Haut Katanga ou encore la Forminière. Cela représente énormément d’argent. La Société Générale, par exemple, avait la mainmise sur plus de la moitié de l’économie congolaise. On comprend ainsi mieux pourquoi la famille royale se montre aujourd’hui aussi sensible vis-à-vis des critiques sur Léopold II. La famille royale craint que si l’on s’intéresse de trop près au volet financier de la colonisation, l’origine de la richesse de la famille royale finisse par être révélée au grand jour, ce qu’elle veut éviter à tout prix.

Par la suite, le gouvernement belge via les politiciens commençait à se dire que, tant qu’à y injecter tant d’argent, il ferait mieux de prendre directement le contrôle du Congo.

Stanley

Aventurier au fort sens pragmatique, Stanley réussi à retrouver Livingstone après 236 jours dans un pays totalement inexploré. Il devient le premier Européen à traverser l’Afrique centrale, mais au prix de la vie à 244 hommes sur les 360 que comptait l’expédition.

Stanley est également un homme peu scrupuleux, agressif avec les autochtones – les Africains le surnomment Boula Matari « le casseur de pierres » – , et manipulateur. Il sait très bien s’arranger avec le marchand d’esclave Tippu Tip qui lui a fait découvrir « l’immense système de navigation du bassin du Congo et […] les ressources potentielles de la région » en échange d’un accord commercial basé sur l’exploitation de l’ivoire et des populations locales.

Vous trouvez cet article utile ? Alors ne garde pas tout pour vous, partagez-le